ROUSSEAU

EMILE OU DE L’EDUCATION

J.J. Rousseau

J.J. Rousseau

Emile : élève imaginaire d’un précepteur fictif

INTRODUCTION

La rédaction de l’« Emile » par J.J. Rousseau, c’est-à-dire d’un ouvrage à caractère pédagogique n’a pas de quoi surprendre chez un auteur qui s’inscrit au confluent d’une double tradition de pensée, celle héritée de la théologie, celle naissante de l’esprit critique des Lumières. Or si l’on veut comprendre l’intention qui anime Rousseau il s’agit de dégager la question philosophique à laquelle répond le texte et qui poursuit la réflexion inaugurée avec la question du concours de Dijon, à savoir : Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes ? Est-elle naturelle ? Dans le cadre d’Emile la question s’inscrit dans une interrogation sur l’origine du mal et sur les moyens de le surmonter.

Héritier, à la fois en tant que genevois élevé en terre Luthérienne et que philosophe, de la question de l’origine du mal, Rousseau opère une tentative réussie de dépassement de la réponse apportée par Saint Augustin puis reprise par Luther et Pascal, à savoir le pêché originel qui enracinant le mal au cœur de l’homme non seulement prive définitivement et radicalement celui-ci de son innocence originelle mais oriente par ailleurs l’histoire de l’individu et de l’humanité selon un plan divin où la liberté s’avère ainsi que la raison incapables de résoudre le paradoxe qu’est l’homme, elles ne font même que l’empirer.

Par conséquent si l’on veut à la fois douer l’homme d’une autonomie et conférer à l’histoire son véritable sens qui est celui d’un processus voulu par la liberté humaine, alors il faut opérer un dépassement de ces données. Or c’est ce à quoi s’attache l’œuvre tout entière de Rousseau, de sorte que l’« Emile » apparait comme un élément essentiel d’une nouvelle théorie de l’histoire

C’est ainsi que Rousseau déplace le problème du mal du plan métaphysique au plan socio-politique, et par conséquent du plan individuel au plan collectif de sorte que si le mal a pour origine la société alors il est possible d’y palier en la transformant. Bien sûr cela n’ôte rien au fait que l’individu puisse faire le mal et qu’il en est pleinement responsable puisqu’il est libre mais dès lors que le péché originel n’est plus une donnée de notre nature alors faire le bien devient possible en faisant son histoire. C’est pourquoi le concept de perfectibilité est le corollaire nécessaire pour penser l’histoire humaine et ne pas désespérer du mal dont l’homme est capable. Or si l’on éduque l’enfant de telle sorte qu’on cultive sa nature et qu’il sache faire usage de sa liberté, alors on peut espérer contribuer à l’élaboration d’une société moins injuste.

LIVRE 1 IMAGE COUVERTURE EMILE

I – Remarques liminaires

Il s’agira d’analyser quels objets de réflexion, quelles orientations, quel rythme préside à l’éducation de l’enfant. (Voir annexe n°1)

- S’interroger sur les présupposés anthropologiques qui président à l’éducation d’Emile. Quelle conception de l’homme incarne-t-il ? Auxquelles s’oppose-t-il ? Quelles positions Rousseau adopte-t-il à l’égard de ses prédécesseurs ? (1).

- Rapprocher sa démarche de celle du « Discours sur l’inégalité ». Dans les deux cas : élaboration d’une hypothèse d’école (Levi Strauss salue en lui le premier ethnologue. De même on peut voir dans l’ « Emile », l’esquisse de ce qui deviendra les « sciences de l’éducation »).

- Option pour une pédagogie libérale d’obédience socratique supposant que l’apprenant n’est pas un vase vide à « remplir », mais plein à « vider ». Ce qui implique la mise en acte de la conscience de soi grâce aux expériences, aux épreuves, aux dialogues…

- L’évaluation du texte ne va pas sans une connaissance de la philosophie de Rousseau qui éprouve comme Platon par exemple, la nécessité d’élaborer le programme de ce que doit être l’éducation d‘un enfant pour l’acheminer (pédagogie) vers :

La paternité

La sociabilité

La citoyenneté

- D’où distinction entre éduquer et enseigner, en vertu de la question :

« Eduquer pour quoi faire » ? (actualité de la question)

→ Un homme?

→ Un consommateur – producteur ?

- Or si l’on admet que la préoccupation de Rousseau est avant tout politique alors la question de l’éducation est prioritaire dès lors que l’on veut changer la société, la fonder sur d’autres bases et la conserver. En effet, dans le « Contrat Social » Rousseau s’interroge sur les conditions nécessaires à l’établissement d’une société juste et libre (2). Pour ce faire il faut que règne la loi, laquelle étant identique pour tous, instaure une égalité mettant à l’abri de l’arbitraire du tyran. Mais encore faut-il que les individus soient des citoyens autonomes, responsables, engagés, décidés à obéir par choix à la loi, certains qu’en obéissant à celle –ci ils n’obéiront qu’à eux-mêmes. Ce sont du reste les termes du « Contrat Social ». Dès lors éduquer à la liberté conçue comme autonomie, à la responsabilité, au respect du devoir s’avère nécessaire pour fonder une société où chacun puisse être libre bien que ou parce que vivant avec les autres. Faire de l’enfant, du puer, un homme c’est passer de l’état de nature à la société civile. Faute de cela l’enfant demeurera un mineur à vie (cf. Kant) et la « société » ne sera qu’un groupement d’individus entre lesquels régnera la pseudo « loi du plus fort » (3).

- Souligner par ailleurs la thématique religieuse, présente sous la forme de la « Profession de Foi du Vicaire Savoyard », et d’une promotion de la laïcité, dont il ne faut pas oublier que si elle fait obstacle à l’ingérence de l’Eglise dans l’Etat, inversement elle interdit l’intrusion de celui-ci dans celle –là et oblige à un respect des confessions.

- Le crédo de Rousseau étant le respect de la liberté (Cf. C.S Perdre sa liberté c’est perdre sa dignité d’homme) son modèle éducatif a pour but de préserver l’individu contre l’aliénation, de quelque nature qu’elle soit, de promouvoir son autonomie (4) (« Etre libre, c’est être capable d’obéir à la loi que l’on s’est prescrite »).

- L’objectif de Rousseau n’est donc pas d’établir un projet pédagogique au sens institutionnel (scolaire) du terme, mais de s’interroger sur les conditions de possibilité nécessaires et suffisantes de l’éducation à la liberté, entendue sur le plan individuel et politique.

ETUDE DE TEXTE

Préface

- Rousseau fait preuve d’humilité et de modernité en revalorisant l’enfant, qu’il considère, contrairement à l’infans (5) (privé de parole et donc de raison) comme un individu susceptible d’apprendre et non comme un embryon d’homme.

- Dans la préface, Rousseau spécifie bien qu’il ne décrive pas des faits mais ce qui en droit, doit être pour que les choses changent en matière d’éducation au lieu de s’accommoder, ou de justifier ce qui va mal en la matière. Son principe de base est d’élaborer un projet qui convienne à l’objet, en l’occurrence « le cœur humain », d’où sa question liminaire : qu’est-ce-que l’homme ? dont la réponse est fournie dans les « Confessions » (je forme ici un projet…). Les considérations particulières n’ont d’intérêt qu’en fonction de leur dimension universelle.

LIVRE I

Ce livre débute par un paradoxe, déjà présent dans le « Contrat Social », l’homme à l’état de nature est doté de tout ce dont il a besoin, mais le passage à l’état civil le dénature de telle sorte qu’il lui faut désormais se cultiver s’il veut échapper à la barbarie. Nul retour à l’état primitif n’est donc possible ni souhaitable, et c’est à partir de cette dégradation initiale (qui n’est pas sans rappeler la chute originelle) que l’homme doit se construire. Donc si l’éducation est bien une dénaturation (Voir annexe n°2), elle s’avère nécessaire pour que le processus de dégradation ne s’accentue pas et qu’au contraire l’homme se perfectionne à partir de sa faiblesse, et sa stupidité initiales.

Rousseau distingue trois sources de l’éducation d’un homme :

La nature → potentialités (puissance)

Les hommes → actualisation des potentialités

Les choses → affrontement à ses propres limites par l’expérience

Si on se réfère à la théorie des quatre causes d’Aristote, celui –ci explique que tout développement consiste dans le passage du possible au réel selon quatre causes : matérielle, formelle, efficiente, finale. On peut ainsi comparer le développement d’un arbre à celui d’un homme.

En effet le gland de chêne porte en soi la forme que développera l’arbre grâce à l’intervention des agents naturels (terre, eau, air), de sorte que l’arbre réalise la fin initialement contenue dans le gland. De même l’enfant porte la forme de ce qu’il sera et que développera l’éducation qui réalisera l’homme qu’il est en puissance.

Vu le rôle primordial de la nature et l’évocation que l’on fait couramment de celle –ci, il est nécessaire de s’interroger sur son sens.

a) Rousseau réfute la définition de la nature comme habitude (6).

b) Ce qui constitue notre nature est issu de notre sensibilité qui nous pousse à fuir ou à poursuivre des objets en fonction du plaisir ou de la douleur qu’ils suscitent. De la sorte c’est à une conception empiriste et sensualiste que Rousseau se réfère (7).

Mais notre nature est contrariée car il faut choisir entre faire un homme, vivant selon sa nature, et un citoyen, contrariant sa nature pour vivre avec les autres puisqu’il est une « unité fractionnaire dont la valeur tient à l’entier qui est le corps social ». (Voir Annexe n° 3). Dès lors ce n’est plus de lui-même que l’individu tient son identité, mais du corps social vis-à-vis duquel il a des devoirs, c’est pourquoi il ne peut sans contradiction concilier sa nature (ordre du principe du plaisir) et ses devoirs, (ordre du principe de réalité) (8).

Par conséquent, partant du constat que l’homme vit dans la société civile, c’est en fonction des finalités de celle-ci que doit être pensée l’éducation.

Notons que Rousseau ne distingue pas l’enseignement de l’éducation car l’enseignement institue une relation sociale dans laquelle l’individu s’éduque ; et d’autre part contrairement à son époque où le nouveau-né importait peu, il s’en soucie et milite en faveur de la suppression de l’emmaillotage dans la mesure où il y voit une contrainte voire une torture qui sera cause de traumatismes ultérieurs.

Dans toute cette critique il faut garder à l’esprit que le modèle de Rousseau est la nature, mais la question qui se pose est de savoir quelle représentation il se fait de celle-ci. La nature doit-elle être un guide ? Le peut-elle ? Y suffit-elle ? La culture n’est-elle pas là pour suppléer à ses lacunes et imperfections ? L’analogie supposée entre l’enfant et l’animal est-elle valide ?

C’est donc en prenant la nature pour modèle que Rousseau veut élaborer son hypothèse éducative, à l’encontre de l’éducation existante qui ne donne naissance qu’à des pervers. D’où son insistance sur le rôle trop négligé de la mère qui abandonne son enfant à lui-même. Aussi préconise-t-il qu’elle l’allaite, qu’il ait un foyer dont l’absence est la première cause de dépravation et que l’on tienne compte de l’importance psychoaffective de la mèreS

Il faut aussi apprendre à l’enfant à supporter la douleur, en prévision du futur. Rousseau souligne que « Le sort de l’homme est de souffrir dans tous les temps » (Voir Annexe n° 4). Mais la douleur physique prépare-t-elle et prévient-elle contre la souffrance morale ?

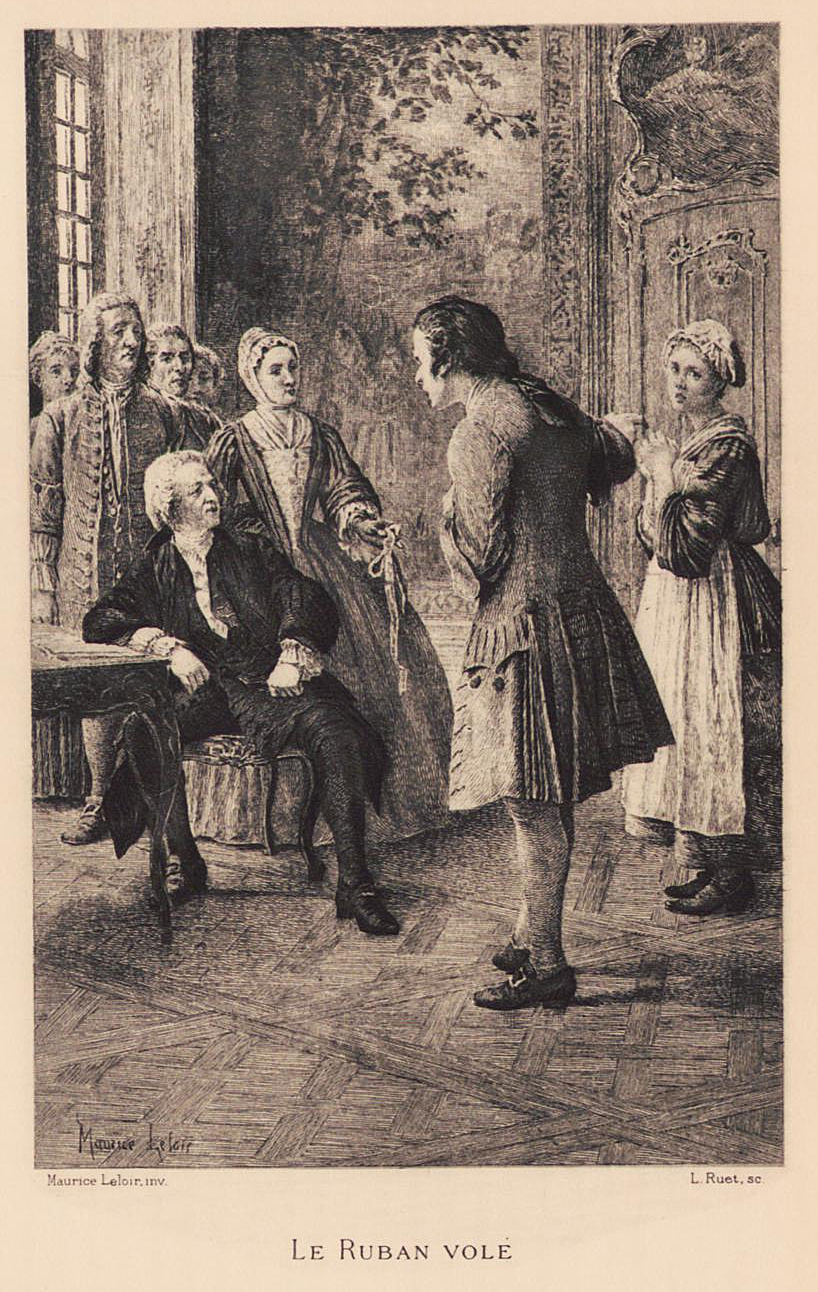

Quant au caractère de l’enfant, Rousseau l’explicite non pas par des traits et tendances innés mais au contraire acquis et là encore il révèle sa modernité. Ainsi sont-ce les relations que l’enfant entretient avec son entourage qui seront à l’origine de ses idées de servitude et de domination. L’origine des idées est de l’ordre du sensible. En cela, Rousseau se rattache à l’empirisme anglais : toutes nos idées nous viennent de l’expérience (9). Or cette orientation justifie et explique l’importance que Rousseau accorde aux passions, aux désirs analysés par voie d’introspection. (Cf. Episode du ruban volé in Confession).

Ainsi l’enfant n’est-il pas naturellement méchant mais par suite des passions qu’on lui a inculquées et que l’on impute cependant à sa nature. L’homme n’est que « l’homme de nos fantaisies » c’est-à-dire un déviant par rapport à la nature.

Outre la mère et les nourrices interviennent dans la vie de l’enfant : le père et le précepteur. Là encore Rousseau ne manque pas de pertinence dans ses propos en soulignant le rôle du père et en invectivant celui-ci alors que son rôle s’est longtemps réduit à celui de géniteur.

II - Emile : élève imaginaire d’un précepteur fictif. IMAGE MEME SITE PRECEPTEUR ACCOMPAGNANT L ENFANT

Paradoxalement, Rousseau tient à ce qu’Emile soit orphelin, alors qu’il a démontré que l’éducation du père et de la mère était essentielle. Il entretiendra avec un précepteur une chaste relation pédérastique.

Son élève devra être sain et bien portant car un corps robuste obéit alors qu’un corps débile affaiblit l’âme.

C’est pourquoi Rousseau s’en prend aux médecins qui débilitent l’âme. La médecine est « funeste au genre humain » car elle induit l’effroi de la maladie, de la douleur et de la mort. Par ailleurs à quoi bon prolonger la vie ? S’opposer au verdict de la nature ? De telles réflexions présupposent là encore que la nature est un guide qui sait précisément enseigner aux hommes comment mourir, tandis que prêtres, médecins et philosophes « avilissent le cœur » (10). Mieux vaut donc user de sa vie que de la passer à la conserver !

Elevé par une nourrice Emile ira vivre à la campagne, au sein de la nature suivant une hygiène et une diététique de type écologique (11). Il ne connaîtra donc pas la ville dont la proximité favorise le développement des maux et des vices. « Les villes sont le gouffre de l’espèce humaine » écrit Rousseau dont la thèse célèbre a pour corollaire la valorisation de la nature (12).

Cependant l’éducation que vise à élaborer Rousseau est de type rationnel, c’est pourquoi il est sévère à l’égard de l’empirisme des nourrices. L’éducation qu’il préconise est donc méthodique, rationnelle, progressive, et totale puisqu’elle touche au corps comme à l’esprit conçus en interrelation.

L’enfant est doué, tout comme l’animal, de potentialités que l’éducation permet d’actualiser. Toutefois l’éducation ne se conjugue pas avec la répétition et « la seule habitude qu’on doit laisser prendre à l‘enfant est de n’en contracter aucune » ce qui s’avère être la condition de possibilité de la liberté. Ainsi celle-ci est bien la pierre de touche de l’éducation, c’est pourquoi, dans la mesure où elle est définie comme autonomie nulle autorité ne doit avoir barre sur l’enfant, ni automatisme physique, mental, intellectuel ou moral. Au contraire, on stimulera sa capacité de choix, on l’aguerrira, on l’affrontera à sa peur (13).

Néanmoins s’il est un sentiment inné chez l’enfant c’est celui du juste et de l’injuste, c’est-à-dire du bien et du mal (Voir Annexe n° 5). Ainsi raconte-t-il l’histoire d’un enfant devenu fou de rage à l’occasion d’une punition injuste (14).

Or ce point est capital et du reste il n’est que de se reporter à la «Profession de foi du Vicaire Savoyard » pour voir l’importance que lui accorde Rousseau, car si l’homme possède une conscience morale innée ,il est bon par nature et sa perversité est le résultat d’une perversion qu’il est possible de surmonter en changeant ses conditions d’apparition à savoir la société. Ainsi dans la mesure où il porte en lui la marque de son Créateur, la conscience morale étant un instinct divin, l’homme est perfectible, c’est-à-dire qu’à la différence de l’animal qui est une fois pour toutes ce qu’il sera à jamais, l’homme s’inscrit dans un processus infini de changements, avec le risque toutefois qu’ils l’entraînent vers sa chute.

Là encore on sera sensible à la modernité du propos puisqu’au lieu de voir la colère de l’enfant comme le signe d’un naturel méchant il y voit la possible manifestation d’un instinct moral, et d’une douleur de même ordre et non d’un caprice in-signifiant. Jean Itard saura s’en souvenir avec Victor de l’Aveyron.

Toutefois il faut nuancer le propos car manifester sa révolte contre une injustice ne signifie pas que l’on ait une conscience claire du bien et du mal. De même autre chose est-il de faire le bien sans le savoir, par hasard, au gré de ses sentiments, autre chose est de le vouloir avec fermeté car en ce cas la volonté est dirigée par la raison qui « nous apprend à connaître le bien et le mal ». Le choix est donc précédé d’une délibération et la raison (pratique) indique ce qu’il en est du devoir de l’homme (15).

Ainsi morale et raison semblent-elles indissociables, mais la raison est-elle une condition suffisante pour être raisonnable ? Le sentiment ne serait-il pas un meilleur guide selon la maxime de Pascal qui affirme que « le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas ? ». Cependant le sentiment est changeant, peu rigoureux, incapable de rendre compte de ses choix. Pourtant il est des amours et des amitiés indéfectibles quelles que soient les situations par ailleurs. En outre, comment concilier le fait que la conscience morale soit un instinct divin, par conséquent, inné, et qu’il faille atteindre l’âge de raison pour faire le bien en toute connaissance de cause ? Les actions sont-elles privées de moralité dès lors que la raison en est absente ? Mais la raison si apte aux rationalisations rétrospectives, est-elle le meilleur juge du bien et du mal ? Ne demande-t-on pas du reste aux juges de se décider en leur âme et conscience comme si la loi élaborée après délibération et fondée en raison ne suffisait pas, ou se révélait inhumaine, comme s’il fallait pondérer ses excès, ses écarts, voire ses contradictions au moyen de ce qu’Aristote nommait le sens de l’équité.

C’est pourquoi les maximes que propose Rousseau (Voir Annexe n°6), elles conjuguent à la fois liberté et observation afin d’apprendre à l’enfant à être libre c’est-à-dire à maîtriser ses désirs et à ne pas pâtir des situations qui leur feraient obstacle. Il s’agit donc de :

a) Lui laisser l’usage de ses forces naturelles

b) Suppléer à ses manques physiques et intellectuels (l’intervention du précepteur est donc minimale et s’il est un majeur, il n’est pas pour autant un tuteur (16).

c) Distinguer les vrais des faux besoins (17).

Le chapitre se clôt sur une opposition aussi arbitraire que discutable entre la ville, objet de toutes les critiques de Rousseau et la campagne, autrement dit la nature qui favorise entre autre une voix sonore bien que le précepteur s’avèrera nécessaire pour corriger les imperfections du parler rustique. Malgré le caractère naïf de ces déductions notons la valeur accordée à la nature qui annonce le romantisme du XVIIIe siècle, ainsi que la dignité conférée aux paysans dont le bon sens (« chose au monde la mieux partagée » écrivait Descartes) suscite respect et admiration.

Mais là encore quel statut conférer à cette représentation d’une vie plus champêtre et rustique que paysanne ? S’agit-il encore d’une hypothèse d’école visant à mettre en scène les modalités de l’éducation élaborée par Rousseau ? Ou bien les aspirations d’un romantique que taraude la nostalgie du paradis perdu ? A moins qu’il ne substitue à l’être de la vie paysanne un utopique devoir-être.

LIVRE II. EMILE

Rousseau préconise une pédagogie de l’erreur, l’enfant doit en effet apprendre par lui-même à force d’erreurs, d’échecs, de douleurs. C’est pourquoi Rousseau refuse toute aide omniprésente et toute « machine » faite pour lui épargner de la peine ce qui crée chez l’enfant des vices insurmontables et préjudiciables (18).

Cette conception repose sur une certaine appréhension du temps de type épicurien. C’est le « Carpe diem » jouir du jour, non pas de façon excessive, mais de façon à goûter chaque instant, à vivre un présent qui ne soit pas gâché par la nostalgie du passé ou l’anticipation plus ou moins inquiète de l’avenir (19). Une réflexion d’ordre anthropologique doit donc présider à toute éducation :

Celle de Rousseau s’assortit d’un relativisme issu de son sensualisme et de son empirisme. C’est pourquoi il ne saurait exister de vérité sur ce qu’est l’homme, nulle Idée d’homme ne siège dans le monde intelligible, l’homme est ici et maintenant, change, s’adapte, s’améliore ou se dégrade de telle sorte qu’aucun modèle ne peut arbitrairement lui être imposé afin qu’il s’y conforme, et soit assuré d’être heureux. Du reste qu’est-ce que le bonheur ?

Qu’est-ce que le bien et le mal ? Des valeurs absolues ? Des idées ? Non, répond Rousseau ce sont des états de plus ou moins grande peine, de sorte qu’au mieux on définira le bonheur négativement comme « la moindre quantité de maux » dont souffre l’homme. La peine induit le désir de s’en délivrer, alors que le plaisir induit celui de le retrouver. Cette explication freudienne avant la lettre origine donc le comportement humain dans une sensualité qui démystifie aussi bien les valeurs morales que la raison elle-même qui, au service du désir n’a d’autre fonction que d’être une rationalisation rétrospective de nos choix (20). Le bonheur est donc le parfait équilibre entre désirs et facultés. Pareil à un Dieu antique, l’homme heureux ignorerait l’état de manque. Mais on peut se demander si de ce fait même le désir ne cesserait pas.

Or si l’homme se définit comme être-désirant, et si le désir dont la satisfaction est la condition du bonheur engendre douleur et peine puisqu’il est originé dans le manque, alors toute aspiration au bonheur n’est-elle pas qu’une illusion nécessaire ?

Devant ce « double bind » la réponse de Rousseau demeure classique. Il s’agira d’équilibrer pouvoir et vouloir. Ne pas désirer plus que ce que l’on peut ou doit, tel est le secret du bonheur. La misère de notre condition est du reste souvent surfaite et ce n’est pas tant dans la privation des choses que dans le besoin qu’on s’en imagine que consiste notre malheur. Or là Rousseau se situe dans la lignée des critiques pascaliennes de l’imagination cette « folle du logis » qui étend le monde des possibles à l’infini, mais non celui de nos pouvoirs réels. Dès lors il s’agit d’équilibrer pouvoir, vouloir, devoir et c’est bien le but que doit se proposer l’éducation. L’homme est très fort quand il se contente d’être ce qu’il est ; il est très faible quand il veut s’élever au dessus de l’humanité.

Quant à la crainte de la mort elle s’avère un soulagement à l’égard des maux d’ici-bas. Si l’on part du principe que « la vie n’est qu’une vallée de larmes » alors la mort s’avère paradoxalement être un principe d’espoir (21) dans la mesure où on accepte le postulat de l’immortalité de l’âme. Cependant on peut objecter à Rousseau, en se situant dans une optique marxiste, qu’il use là de la religion comme d’un opium fait tout à la fois pour soulager en endormir, et qu’il vaudrait mieux tâcher de transformer l’ordre du monde que de se réfugier dans d’aléatoires arrières mondes.

Cette longue méditation sur le temps, la mort, l’anticipation a pour but de nous ramener à nous-mêmes, ici et maintenant, en vertu de ce que nous sommes et non de ce que nous craignons ou désirons d’être. En fait ce sont nos jugements qu’il nous faut contrôler car d’eux viennent le vrai et le faux, le bien et le mal… qui vont orienter notre vie de façon décisive. Or l’unique chose qui est en notre pouvoir c’est notre jugement c’est donc lui qu’il s’agit d’ordonner à notre condition. S’employer à bien juger telle est la condition de la liberté : « L’homme vraiment libre ne veut que ce qu’il peut et fait ce qui lui plait » (Voir Annexe n° 7).

Cependant un paradoxe quasi insurmontable apparaît car si la cause de nos maux est la société qui affaiblit, pervertit, crée de faux besoins, il est cependant nécessaire de vivre au sein de celle-ci, une fois que l’état de nature a disparu, si l’on veut échapper à une existence en deçà de l’humain.

« Double bind » (22) donc puisque la société qui génère les maux qui pervertissent l’homme est nécessaire à l’humanité de celui-ci ! Jouant un rôle analogue à celui du père et de la mère à l’égard de l’enfant, la société infantilise l’homme le rend puéril et vain, capricieux, assisté de sorte qu’il devient dépendant, d’une dépendance engendrant le vice, nuisant à la liberté en un mot immorale, contrairement à la dépendance naturelle qui relève de la nécessité et échappe donc à tout jugement de valeur.

Par conséquent il faut juguler la dépendance sociale autrement dit les relations de dominant à dominé qui engendrent les inégalités parmi hommes. Or c’est là l’objectif majeur de l’éducation qui non seulement vise à faire de l’enfant un être humain, mais aussi un citoyen. Dans cette perspective l’enfant commencera l’apprentissage de la sociabilité et de la liberté, entendue à la fois comme épreuve de ses pouvoirs et affrontement aux interdits, dans son face à face avec son précepteur (23). Mais bien sûr les leçons seront d’autant plus profitables que l’enfant aura fait l’épreuve de ses propres limites, selon le principe du plaisir et de la douleur explicité ci-dessus, plutôt qu’il ne se sera heurté à des interdits extérieurs du bien fondé desquels il doutera.

Etre libre ce n’est donc pas la porte ouverte au laisser aller des passions, à la satisfaction des penchants et désirs égoïstes, à l’utilisation d’autrui comme un moyen au service de nos fins, c’est tout au contraire le fait de se donner les moyens d’obéir à la loi que l’on s’est prescrite dans le respect d’autrui. « Fais ton bien avec le moins de mal possible à autrui » telle est la maxime que Rousseau substitue au « Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse ». Ne connaissant pas la domination des passions et n’exerçant nul despotisme sur autrui, il ne sera pas voué à la misère que connait le tyran (24) à la fois aliéné à ceux qui sont censés satisfaire ses désirs et en même temps souffrant d’un état de manque permanent au sein d’un univers menaçant. Ne pas se faire obéir telle est la maxime de la liberté, contrairement à ce qui est communément admis.

En outre Rousseau soulève la délicate question de savoir s’il faut expliquer à l’enfant les décisions de l’adulte, s’il faut faire appel à sa raison. Mais comment ce pourrait-ce puisqu’il n’en a pas encore l’usage ? C’est pourquoi Rousseau sans toutefois préconiser un recours à une autorité arbitraire, conseille de ne pas s’expliquer, mais d’appliquer les règles. On peut dès lors se demander si précisément la volonté de se justifier devant un enfant n’a pas ouvert la porte aux contestations immodérées, infondées et ludiques dont les enfants assaillent les adultes. Sans doute ne faut-il pas oublier que l’enfant a besoin de repères pour structurer sa personnalité et que faute de ceux-ci, et sous prétexte de liberté, on en fait un être inconsistant, dépendant et angoissé. Du reste ne vaut-il pas mieux adopter cette attitude que de stimuler et persuader l’enfant par des incitations « émulation, jalousie, envie, vanité, avidité… » qui lui inculqueront autant de vices ? Incapable en effet d’un quelconque jugement moral, puisque privé de l’exercice de la raison, il ne pourra que tenir ces maximes pour légitimes puisqu’on les lui aura prescrites.

Dans la mesure donc où l’enfant doit être affronté à ses pouvoirs et aux nécessités extérieures, il s’agira non point de le réprimander ou de le flatter, mais d’ôter par avance tout objet susceptible de l’induire en erreur, ou de lui permettre de se mal conduire. Dans le même ordre d’idée il faudra le laisser s’interroger et questionner et ne jamais lui répondre de façon allusive, détournée, mystérieuse. Car le mystère suscite l’inquiétude, voire l’angoisse et stimule l’imagination alors que la réponse claire et distincte permet de comprendre ce qu’il en est. Ainsi fera-t-on face à la maladie et à la mort qui s’inscrivent dans un processus naturel et qui justement explicitées ne suscitent plus l’effroi de l’inconnu (25). De la sorte on s’évitera d’en référer à des principes moraux aussi vains qu’inutiles et surtout l’on n’abêtira ni n’abimera l’enfant par des jugements dévalorisants qui présupposent que l’on applique à l’enfant ce que l’on fait à l’adulte lorsqu’on le sermonne, le critique, voire le ridiculise et le méprise. Comment exiger de l’enfant qu’il se comporte en adulte ? Comment espérer qu’il soit franc, honnête, confiant si on l’a traité par la violence, la moquerie, la menace ? Ne sont-ce pas au contraire autant de vices qu’on lui aura inculqués avec par-dessus tout la méfiance ? Aussi ne s’agit-il pas de lui inculquer quoi que ce soit mais de l’amener de lui-même au bien fondé, à la légitimité, à la bonté et nécessité des vraies valeurs. S’inspirant de la méthode Socratique, Rousseau considère donc l’enfant comme un vase plein à vider et non comme un vase vide à remplir (26). C’est pourquoi le pédagogue est bien celui qui guide, accompagne, oriente l’enfant, sert tour à tour de médiateur et de catalyseur. Toutefois il ne s’agit en aucun cas d’utiliser le pédagogue comme un moyen, de lui manquer de respect, voire de le maltraiter. En tout homme l’enfant doit considérer la fin en soi et non le moyen de réalisation de ses désirs.

Comptant sur l’esprit d’imitation de l’enfant, Rousseau préconise de lui enseigner le respect de la propriété par ce biais. On peut être étonné que Rousseau procède ainsi après le « Discours sur l’origine de l’inégalité » dont il tient la propriété pour responsable de l’inégalité, mais si l’on veut justement éviter cet effet, il faut savoir en user sans que ce soit au détriment d’autrui. Ainsi, à l’instar du Candide de Voltaire, Emile sera-t-il incité à cultiver son jardin en imitant (27) son précepteur et il apprendra que l’origine et le fondement de la « propriété » revient au premier occupant par le travail, (Voir Annexe n° 8). Restera cependant à nuancer le propos car il s’agit là en fait de possession et non de propriété au sens civil du terme.

Ayant établi d’une part que le châtiment ne doit jamais être infligé comme tel à l’enfant mais lui apparaître comme la suite naturelle de ses propres actions alors qu’avec les conventions et les devoirs naissent la tromperie et le mensonge, puisque dès lors qu’on n’a pas fait l’épreuve de la légitimité des interdits on saisit tous les prétextes pour les transgresser, Rousseau en vient logiquement à l’analyse du mensonge dont le souvenir douloureux du Ruban volé, se lit en filigrane et distingue le mensonge de fait qui concerne le refus d’admettre ce que l’on fit par le passé, et celui de droit qui consiste dans la contradiction entre l’intention et sa réalisation.

Bien placé pour parler du premier, puisque l’épisode du ruban volé relaté dans les « Confessions » lui a fait connaitre la douloureuse expérience de céder à la crainte du châtiment au point de laisser accuser une innocente (et aussi d’écrire les Confessions afin de se soulager de ce sentiment de culpabilité des décennies après les faits) Rousseau affirme que le mensonge de fait n’est pas naturel à l’enfant si on ne lui a pas inculqué l’appréhension de la punition. Or on notera nos propres contradictions pédagogiques qui consistent à exiger la vérité et à punir pour faute avouée lorsqu’elle est dite lors de l’aveu d’une faute. Quant au mensonge de droit, relevant d’actes conventionnels, (c’est pourquoi il ressort au droit), il ne concerne pas l’enfant car il s’origine dans la société civile qui a pour tâche de gérer la liberté collective, au détriment souvent de la liberté de l’individu qui recourt alors au mensonge.

L’enfant étant tout entier au présent, n’a pas conscience de mentir car le passé et le futur ne sont pas des dimensions de sa conscience. Mentir suppose la volonté délibérée de tromper autrui en ne tenant pas ses engagements, mais encore faut-il savoir ce qu’est s’engager et surtout être libre de le faire, l’enfant n’est pas libre donc il n’a pas tendance à mentir, et n’acquiert ce vice qu’à cause des adultes qui en lui apprenant à dire la vérité présuppose que son contraire est un choix possible (28).

De même pour celui qui vit selon la nature à quoi bon la loi qui lui enseignera le vice de la transgresser.

Là encore le principe qui préside à cette critique des devoirs prescrits par le précepteur trop impatient est « rien de trop ». Selon l’antique formule la vertu consiste en un équilibre difficile entre excès et défauts. Mais pour l’heure Rousseau considère en fait le puer comme un petit animal à éduquer. Or qui songerait à porter sur lui des jugements de valeur, qui lui enseignerait des devoirs qui le jugerait moralement ? Bien sûr cela présuppose que la nature soit conçue comme un modèle de perfection et un doux guide et non à la façon de Hobbes comme un milieu hostile et un principe belliqueux en l’homme, instaurant un chaos que seule la culture peut humaniser.

Quelles qualités naturelles Rousseau reconnait-il à l’enfant ? Il est dit-il doué de mémoire, d’une forme de raisonnement (29) de type pratique, mais celui-ci est rapidement dégradé dans la mesure où l’on demande à l’enfant de l’exercer sur des notions qu’il ne comprend pas. A ce propos Rousseau entame une critique du langage défini comme un ensemble de mots, figures et sons insignifiants dans la meure où pour l’enfant ils ne correspondent à aucun objet. Les mots n’ont donc de sens qu’à condition qu’ils réfèrent au réel (30) entendu ici comme l’utile. On observera que Rousseau ne mentionne que la fonction référentielle du langage lorsqu’il s’agit de l’enfant, par contre il aborde la question d’un point de vue anthropologique lorsqu’il analyse le langage en soi en tant que véhicule d’une représentation spécifique du monde référée à une culture. La perspective est par conséquent apparemment nominaliste car la langue « suit les vicissitudes des mœurs » de sorte que, conventionnelle, elle relèverait du seul usage, pourtant « chaque idée ne peut avoir qu’une forme », de sorte si les mots changent l’idée des choses représentées demeure une et identique à soi. Aussi une certaine forme de réalisme (31) émerge-t-elle de cette analyse du langage dont les signes représentent les idées des choses représentées. Dans cette perspective les mots sont-ils des moyens d’accès ou des obstacles à la compréhension des choses ? L’exemple de l’expression « Globe de carton » pour signifier la terre ferait pencher pour la seconde option.

Dans le même ordre d’idée, c’est-à-dire le contenu des connaissances enseignées à l’enfant, Rousseau considère qu’il est aussi inepte de lui enseigner des langues, que l’histoire à moins de ne réduire celle-ci à une caricature de faits se succédant sans causes, ni conséquences, sans faire non plus l’objet de jugements quant aux leçons à en tirer. Or dès que l’on restitue l’histoire dans l’ensemble de ses problématiques relatives à sa nature, aux conditions de son élaboration, aux relations de causalité entre les évènements, au choix des faits comme historiques, à leur qualité morale, alors on saisit bien qu’elle n’est pas à la portée des enfants (32). Par conséquent là encore il ne suffit pas que l’enfant mémorise des mots pour que ceux-ci réfèrent à des idées claires et distinctes de sorte qu’ils aient un sens. Dès lors la connaissance qui n’a rien à voir avec l’érudition (de même qu’un singe savant n’est pas intelligent pour autant) n’a de sens que si elle est entée sur des interrogations, expériences, sensations qui la rendent utile voire nécessaire. Partant du principe empiriste que toute idée vient de l’expérience, Rousseau en l’occurrence pragmatique, ne conçoit de savoir qu’originé dans une pratique qui en justifie l’usage et l’intérêt.

Selon l’adage « Mens sana in corpore sano » il faut apprendre en vue d’un équilibre assurant le bonheur d’une vie mesurée rendant chacun supportable aux autres.

Puis c’est aux fables que Rousseau s’intéresse. Adoptant une position similaire à celle de Platon pour qui « il faut chasser les artistes de la cité » (33) car ils abusent les hommes en leur faisant croire que des histoires extraordinaires se sont réalisées et sont donc réalisables (34), Rousseau à son tour les traite d’affabulateurs, voilant la vérité au lieu de la dire telle qu’elle est (35). Dès lors comment un enfant pourrait-il en saisir le sens caché et comment pourrait-on en user pour son édification morale ? A l’appui de sa thèse Rousseau se lance dans un questionnement critique sans concession du « Corbeau et du Renard » de la Fontaine (Voir Annexe n°10). Mais il faut bien avouer que son analyse est tout aussi judicieuse que délectable (voir à ce propos l’interrogation sur l’origine du fromage que tiendrait le corbeau en son bec !).

De cela il ressort tout à la fois qu’une fable est trop complexe pour être comprise d’un enfant, qu’on ne peut en tirer aucun profit moral d’autant qu’une fable telle que « La Cigale et la Fourmi » pourrait inciter à l’avarice et au mépris. Par conséquent il est tout aussi vain qu’inutile d’en faire apprendre à l’enfant.

Outre le contenu de l’éducation c’est à la manière d’enseigner qu’il faut veiller. Le précepteur se doit en effet de se définir entre le tuteur, le pédagogue, le maître, l’éducateur, l’enseignant. Quelle voie choisira-t-il ? Eduquera-t-il ou enseignera-t-il ? Indiquera-t-il la voie ou se substituera-t-il à l’apprenant ? Gouvernera-t-il avec ou sans préceptes ? Fera-t-il quelque chose en ne faisant rien ? Ce sont à ces deux dernières maximes qu’adopte Rousseau : gouverner sans rien faire, faire en ne faisant rien. Formule pour le moins paradoxale mais qui se comprend si on compare le précepteur à un chef d’état et non pas à un maître(36). En effet de même qu’un peuple n’est libre que dans la mesure où il obéit aux lois mais ne sert pas un maître, de même l’enfant n’apprend-il à être libre que si son précepteur s’efface devant ses désirs afin de mieux les contrôler. Ainsi l’enfant pensera-t-il n’obéir qu’à sa propre loi, alors qu’en fait son chef le dirigera dans l’ombre. En évitant les conflits celui-ci agira donc comme un politique confirmé. Mais bien sûr la frontière est tenue entre pédagogie et tutelle, entre liberté et manipulation, entre majorité et minorité car en croyant n’obéir qu’à lui-même alors qu’en fait il est adroitement dirigé par une autorité, l’individu, enfant ou adulte, ne sert-il pas en fait l’autorité en place ? Bien sûr on répondra que l’intention change tout, mais qui pourra juger de celle qui anime le maître. Entretient-il une illusion de liberté pour mieux régner, ou a-t-il pour objectif de rendre libre son élève ? Si le « plus fort n’est (en effet) jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et obéissance en devoir » (37), on notera que la confusion (et la tentation) est facile entre le chef et le maître. Comment savoir si le droit établi a pour origine la force usurpée ou le pouvoir légitime ? Comment distinguer l’obéissance par devoir, de la contrainte ? Comment, par voie de conséquence distinguer indépendance et liberté, éliminer l’une et enseigner l’autre ? Pascal, moins confiant en la perfectibilité humaine avait originé la justice dans la force car « ne pouvant faire que ce qui fût juste fût fort, on fit que ce qui fût fort fût juste » (38).

Dès lors la question se pose, le précepteur est-il un juste doué de force d’âme, ou un fort déguisé en juste ? Un abysse se creuse : Rousseau : un moraliste ou un pervers ? (39) Lorsqu’il enferme par exemple son élève dans un cabinet noir le fait-il, comme il l’explique, pour son bien, afin de lui faire comprendre la nécessité des repères ou par une sorte de jouissance sadique à le savoir en son pouvoir ? Mais il revient aussi à nous, pédagogues, de nous poser la question de l’origine de notre choix d’enseignant et de notre façon d’enseigner.

Si le précepteur doit mettre l’enfant dans des situations lui permettant de faire l’épreuve de ses forces, de son habilité physique, mais aussi de son intelligence pratique, y compris fabricatrice (40) c’est parce qu’avant tout sa raison est sensitive car « tout ce qui entre dans l’entendement humain y vient par les sens », à quoi Leibniz avait objecté à Locke « excepté l’entendement lui-même ». Rousseau à l’instar de Hume, avec qui il eut des relations tumultueuses, insiste sur le rapport de l’être au monde par le truchement du corps. Or ce moment essentiel chez l’individu, ne doit en aucun cas être réduit et occulté sous prétexte que la raison spéculative serait le propre de l’homme et lui conférerait sa dignité. Au contraire la raison sensitive est la base de la raison intellectuelle « nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux ». C’est donc à condition de respecter cet ordre que l’enfant devenu homme saura mais ne croira pas, entendons aura par lui-même acquis des savoirs au lieu de croire en ceux d’autrui. De même que Kant préconise que le mineur chute afin d’être susceptible de se relever c’est-à-dire de devenir majeur, de même Rousseau conçoit-il que cette relation à la nature et à sa nature est la condition de l’apprentissage à la liberté.

On aura noté que Rousseau en plein XVIIIème siècle rationaliste se situe, encore une fois à contre courant, car si Diderot fait lui aussi exception, rares sont ceux qui inaugurent cette ère du soupçon à l’égard de la raison spéculative. Cependant il ne faudrait pas oublier Pascal qui distinguant connaissance du cœur et connaissance de la raison, fondant celle-ci sur celle là dans la mesure où elle fournit une connaissance immédiate, intuitive des premiers principes de la connaissance.

La démarche de Rousseau se situe donc en amont, en quoi il fait oeuvre de généalogiste, puisque ce n’est pas le contenu du savoir qui l’intéresse, si ce n’est pour le critiquer, mais la formation de l’instrument permettant de l’acquérir.

De façon analogue, Rousseau analysant le phénomène de la crainte l’explique en disant que l’enfant est abusé par ses sens (Voir Annexe n°11) qui lui font considérer les objets autrement qu’ils ne sont quoique nos sens ne soient fautifs, car ils enregistrent ce qu’ils perçoivent, mais les jugements précipités que nous portons à partir de nos sensations.

Par conséquent afin d’éviter la crainte, il faut d’une part vérifier les données des sens par les sens eux-mêmes et d’autre part corriger nos jugements (41), que bien souvent l’imagination perturbe car elle est nourrie de fables, des contes de nos nourrices, de récits faits pour effrayer l’enfant, de préjugés, mais aussi du sentiment de culpabilité qui fera voir un Père Fouettard dans un épouvantail à moineaux. Rousseau propose à titre de remède : l’habitude qui, écrit-il, tue l’imagination ; mais aussi des jeux sur le thème de ce qui effraye. Par conséquent lorsque l’enfant sera adulte, et qu’il sera confronté à des situations similaires, celles-ci seront associées à des jeux de l’enfance. Notons que Rousseau se fonde en filigrane sur l’analyse humienne de l’association qu’il élabore à l’occasion de sa critique du principe de causalité. Toute connaissance provenant de l’expérience, il se crée en l’individu des habitudes dues à la répétition d’expériences similaires qui font que percevant un phénomène analogue nous nous attendons à la même succession déjà appréhendée.

La répétition engendre donc l’habitude qui à son tour fonde la croyance. Dès lors, il suffit de changer les habitudes pour que changent les croyances. Ainsi si l’on accoutume l’enfant grâce à la répétition de mêmes expériences à éprouver du plaisir lorsqu’il est plongé dans le noir, il ne croira pas que l’obscurité cache des monstres (42).

Dans cette perspective, on comprend l’importance que Rousseau accorde aux sens, et là encore il va à contrecourant de la tradition philosophique. En effet, depuis les présocratiques la hiérarchie des sens veut que la primauté soit accordée à la vision métaphoriquement considérée comme la lumière de l’esprit. Ainsi l’« intuition » est-elle vision intérieure. A contrario Rousseau non seulement considère la vue comme l’origine d’erreurs de jugement, mais en outre, il place le toucher au sommet de la hiérarchie des sens car il est « de tous les sens celui qui nous instruit le mieux de l’impression que les corps étrangers peuvent faire sur le nôtre » (Voir Annexe n° 12). De même l’ouïe est-elle supplantée par le toucher, de sorte que se dégage l’ordre suivant : le toucher, l’ouïe, la vue. Ainsi fidèle au principe selon lequel c’est la nature qui nous instruit tout d’abord et le plus justement Rousseau réfute la primauté de la culture sur la nature ainsi que le discrédit du toucher associé à l’animalité. Dans sa « Lettre sur les aveugles », Diderot avait lui aussi soutenu la prééminence du toucher sur la vue et d’une manière générale le XVIIIème siècle avait commencé à questionner la valorisation du théorétique, associé à la contemplation et à la vue. Quant au goût Rousseau l’aborde quelques pages plus loin lorsqu’il s’interroge sur le régime alimentaire de son élève (43). Mais loin de préconiser une alimentation riche, carnivore, et sophistiquée telle qu’on la pratiquait dans les Salons de l’époque il prône la frugalité d’une alimentation végétarienne à même de favoriser un tempérament calme et pacifique.

Mais ses justifications ne tiennent-elles pas elles aussi, à un préjugé : la viande rend sauvage en faisant de l’homme un carnassier, que de l’analyse fondée ? Les hindouistes, tout végétarien qu’ils soient peuvent être de redoutables combattants. Rousseau omet donc étrangement les dimensions historiques, climatiques conventionnelles auxquelles il est généralement sensible. S’ensuivent une série d’opinions à l’emporte pièce qui tient à la mythologie propre de l’auteur en matière d’alimentation et révèlent que pour être philosophe on n’en est pas moins hommes…. On trouverait du reste dans le discours cité de Plutarque (Voir Annexe n°13) un support au mouvement écologique et aux droits de l’animal.

Nos jugements sont donc nourris de notre relation au monde, c’est pourquoi il faut varier celle-ci, l’affiner, la fonder afin que nos jugements revêtent les mêmes qualités. « Ce n’est qu’à force de marcher, de palper, de nombrer, de mesurer les dimensions que l’on apprend à les estimer ».

La naissance de la géométrie à partir de l’arpentage de leurs terres effectuées par les Egyptiens après les crues du Nil pourrait fort bien servir d’illustration à cette démarche.

Dans le même ordre d’idée l’élève n’apprendra pas à dessiner auprès d’un maître, ni ne recopiera des modèles en atelier, au contraire il ira sur le terrain, croquer la nature sur le vif telle que ses sens la percevront. Voilà tracée la voie que les impressionnistes emprunteront un siècle plus tard, une fois que la nature sera apparue comme une énigme pleine de sens, une fois que les apparences auront été valorisées pour elles-mêmes, une fois que le devenir ne sera plus l’objet d’une critique rédhibitoire émanée d’une philosophie de l’être (44). On peut même dire qu’en l’occurrence Rousseau accorde plus de valeur au dessin de l’enfant (qu’il n’hésite pas à encadrer) malgré ses imperfections ou plutôt grâce à elles qui témoignent de sa sensibilité, naïveté, spontanéité.

Par conséquent il ne faut en aucun cas altérer notre relation à la nature, que nous connaissons grâce à un sens commun (45), ou sixième sens qui consiste en « l’usage bien réglé des autres sens et qui nous instruit de la nature des choses par le concours de toutes leurs apparences ». Ainsi n’est-ce point grâce à une révélation surnaturelle ou un sens « parapsychologique » que nous connaissons la nature mais par cette connaissance immédiate qui résulte de l’usage approprié de nos sens éduqués à cet effet ou plus exactement non dégradés par la culture. La raison n’est pas une faculté théorétique adonnée à la contemplation des idées mais la puissance de comparer nos idées qui ne sont elles-mêmes que des sensations ou perceptions internes issues de notre appréhension du monde.

CONCLUSION

Le deuxième livre s’achève sur une apologie de l’enfant qui laisse sourdre la nostalgie d’un paradis perdu, celui d’une nature antérieure à tout contact avec la culture dont le pouvoir de dégradation ferait perde à tout jamais l’innocence primitive de l’enfance aussi bien de l’individu que de l’humanité (46). Paraphrasant Baudelaire on pourrait dire « Ici tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté ».

De la sorte à la question liminaire de l’origine du mal car c’est bien de cela dont il est question, Rousseau répond par une éducation qui tente d’y palier en recréant les conditions de cette innocence originelle, c’est-à-dire les conditions d’une liberté dont le guide est la nature. Mais cette réponse serait à la fois incomplète et utopique si elle ne s’accompagnait de son corollaire, à savoir le changement social car si l’homme est bon par nature c’est bien la société qui en lui enseignant le mensonge, la mauvaise foi, le luxe, l’artifice l’a rendu méchant. Renouant avec l’adage socratique « Nul n’est méchant volontairement » Rousseau tente à son tour de conférer un sens, celui de l’ignorance de chaque individu de son vrai bien et d’une nostalgie taraudante des origines qui résonne comme un écho à l’appel évangélique « Tu ne me chercherais point, si tu ne m’avais trouvé ».

ANASTASIA SOLANGE CHOPPET

Conférencière et Philosophe

(1) Larousse - Les idéaux pédagogiques européens – 2 tomes

(2) Du reste l’Emile L. V. est un résumé du contrat social.

(3) Cf. Livre II – Cf. Kant « Qu’est-ce que les lumières », le thème de la minorité → autonomie

(4) Dans la préface, il souligne que son objectif n’est pas de traiter, les formes d’éducation existantes. Donc les cas particuliers ne l’intéressent pas.

(5) Critique sous-entendue de Descartes déplorant le malheur d’être enfant avant que d’être homme.

(6) Réfutation implicite de Pascal définissant la culture comme une seconde nature si bien assimilée qu’on la considère comme la (sa) nature.

(7) Cf. Philosophie anglaise. Locke en particulier, et Hume, ami de Rousseau. Pour une description de l’état de nature : cf. Discours sur l’origine du langage.

(8) Cf. Kant. Théorie de l’insociable sociabilité (in Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolite). Développe le thème de l’antinomie entre les penchants égoïstes de l’individu et le respect de la loi morale donnant naissance au devoir.

(9) Dans le même ordre d’idée il souligne l’importance du climat, de la qualité du sol qui sont des facteurs opérant sur les individus et constituant leur tempérament. Taine appliquera cette théorie à l’élaboration des œuvres d’art.

(10) De même Kant dans « Qu’est-ce-que les Lumières » jette l’anathème sur ces tuteurs : le directeur de conscience, le médecin, le livre qui maintiennent l’enfant puis l’adulte dans un état de mineur à vie par l’effroi de s’assumer seul.

(11) On notera que J. Itard qui s’est occupé de Victor de l’Aveyron met en pratique toutes ces recommandations de Rousseau (Cf. L. Malson « Les enfants sauvages »)

(12) Dans le « Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes » Rousseau décrit l’état de nature comme un état où les hommes vivent éloignés les uns des autres respectant une distance territoriale nécessaire. Par ailleurs dans le « Discours sur les arts et les sciences » il fustige ces activités perverses liées à la ville.

(13) Ces conseils ne sont pas sans rappeler ceux des morales antiques, que Rousseau connaît bien. A titre d’exemple dans ses différentes « Lettres » Epicure met en garde contre les pseudo-craintes qui sont à l’origine de superstitions et aliénations des hommes.

(14) J. Itard emploie le même procédé à l’égard de Victor de l’Aveyron afin d’évaluer la thèse de Rousseau.

(15) A noter les analogies avec la théorie kantienne du devoir qui résulte d’un choix opéré sous l’égide de la raison pratique. Mais ici nulle trace d’instinct divin.

(16) Référence à Kant : Qu’est-ce que les lumières ?

(17) Distinction héritée des morales de l’antiquité en particulier : Epicure

(18) Les préceptes de Rousseau à propos des jeux en pleine nature rappellent l’éducation de Pantagruel.

(19) cf. Montaigne « Quand je danse, je danse, quand je dors, je dors » Les essais. Livre III Chapitre 13/cf. aussi Pascal

(20) Cette explication généalogique des valeurs ouvre l’ère du soupçon avec Schopenhauer, Nietzsche, Freud et dans le domaine politico-social Marx.

(21) On pourrait se demander pourquoi Rousseau emploie la notion d’espoir plutôt que d’espérance

(22) Formule empruntée à deux psychiatres anglais : Lang et Cooper

(23) Selon la célèbre formule de Hegel « On ne se pose qu’en s’opposant »

(24) Cf. Platon : Gorgias 480…

(25) Cf. Epicure : Lettre à Ménécée. C’est là encore dans la morale ou plutôt l’éthique grecque que Rousseau puise ses préceptes.

(26) Cf. Voir par exemple le Menon de Platon

(27) Cf. Aristote. Poétique IV. L’imitation est l’un des moyens grâce auquel l’homme apprend. Elle n’est donc pas nécessairement vaine et servile répétition.

(28) Cf. Kant s’emploie à démontrer dans ses impératifs moraux que le mensonge non seulement suppose l’utilisation d’autrui come un moyen au service de mes fins, mais aussi comme l’auto destruction du langage car en mentant je nie l’essence même du langage qui est la communication, puisque le mensonge désinforme et ébranle la condition de tout échange verbal : la confiance.

(29) A ce propos on sera attentif à la note p 133 (annexe n° 9) de l’Emile où Rousseau souligne les lacunes de la langue qui ne présentent que quelques termes pour exprimer la variété des nuances. D’où les apparentes contradictions du locuteur pour qui les mêmes mots n’ont pas toujours le même sens, c’est le cas pour « raisonnement ».

(30)(31) Les termes « réalisme » et « nominalisme » renvoient à la querelle des universaux qui divisa les philosophes au Moyen Age et plus tard à propos de la question de l’origine et de la nature du langage cf. Discours sur l’origine des langues.

(32) Il est intéressant de noter qu’en la matière Rousseau est tout à la fois l’héritier des Lumières qui approchent l’historie de façon rationaliste, qu’il est en rupture avec une approche théologique de celle-ci ; il élabore une vision à la fois philosophique et critique de l’histoire.

(33) Par ailleurs Platon fait l’éloge du poète en le qualifiant dans le Phèdre de « chose ailée »

(34) Il vise en particulier Homère.

(35) Cf. Discours sur les arts et les sciences / Projet de Constitution pour Genève où Rousseau préconise d’interdire la construction d’un théâtre.

(36) JJ. Rousseau : Lettres écrites de la montagne. Huitième lettre. 1764

(37) Contrat Social : Livre I chapitre 3

(38) Pascal : Pensées n° 298

(39) Cf. Strarobinski : Rousseau : « La transparence et l’obstacle »

(40) Cf. Bergson : « L’évolution créatrice ». L’auteur définit l’homme comme un homo faber avant d’être un homo sapiens

(41) Rousseau cite un passage des « Histoires naturelles » de Buffon, mais l’analyse philosophique de la crainte rappelle celle d’Epicure que lui-même étend à la crainte de dieux, de la mort, de la douleur.

(42) Cf. Hume « La croyance peut être très précisément définie : une idée vive associe à une impression présente ». Traité III, 7.

(43) Cf. l’époque de « Vatel », des repas à Versailles où tous les sens sont à l’honneur dans une mise en scène des plus théâtrales. L’hédonisme prend le pas sur tous les ascétismes. Cf. M. Onfray : « La raison gourmande ».

(44) Cf. Lenoble : Histoire de l’idée de nature

(45) La notion de « sens commun » est l’objet d’une longue tradition philosophie qui commence avec Aristote, et connait un point d’orgue avec Kant

(46) Cf. Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes

ANNEXE N° 1

Livre I : « l’âge de nature : le nourrisson (infans)

- Introduction : importance et but de l’éducation

- « La véritable nourrice est la mère. »

- « Le véritable précepteur est le père. »

- La nourrice d’EMILE.

- « Avant de parler, avant que d’entendre, il s’instruit déjà. »

Livre II : « l’âge de nature » : de 2 à 12 ans (puer).

1. Educ. De la sensibilité

- les cris et les pleurs ;

- « le bien-être de la Liberté » ;

- « la dépendance des choses ».

2. Educ. Morale

- « maximes générales » ;

- « exemples » : propriété, vérité, charité.

3. Educ. Intellectuelle

- partir de l’intérêt sensible ;

- critique des mots ;

- critique de l’histoire ;

- critique des fables de La Fontaine ;

- pas de livres avant 12 ans.

4. Educ.du corps

- exercices physiques ;

- préceptes d’hygiène, natation.

5. Educ. Sensorielle

- le toucher ;

- la vue ;

- l’ouïe

- le goût ;

- l’odorat.

Livre III : « l’âge de la force » : de 12 à 15 ans.

1. Educ. Intellectuelle

- de la nécessité à l’utilité ;

- des expériences, non des discours

- construction des machines

- importance du principe d’utilité

- un seul livre : Robinson Crusoé.

2. Educ. Manuelle et sociale

- contre les préjugés ;

- la hiérarchie des métiers ;

-éducation sociale ;

- nécessité d’un métier manuel ;

- choix du métier : Emile menuisier

3. Conclusion : « Emile a peu de connaissances, mais celles qu’il a sont véritablement siennes ».

Livre IV : « l’âge de raison et des passions » (de 15 à 20 ans).

1. Educ. De l’être moral

- éducation sexuelle ;

- de la pitié à la sociabilité ;

- étude de l’histoire des passions ;

- la bienfaisance ;

- problème de l’éducation religieuse.

2. Educ. Religieuse : Profession de foi du Vicaire savoyard.

a) premier discours : la religion naturelle.

- l’épreuve du doute ;

- les évidences du cœur ;

- la voix de la conscience.

b) second discours : les religions révélées.

- critique des religions révélées ;

- devant l’Evangile : « être toujours modeste et circonspect » ;

- conclusion pratique : ni philosophe, in intolérant.

3. Reprise de l’éducation morale.

- nouveaux moyens d’éducation : la religion, la raison, l’amitié ;

- que faire devant l’appel des sens et du cœur ;

- entrée d’Emile dans le monde ;

- éducation esthétique ;

- conclusion : « si j’étais riche… ».

Livre V : « l’âge de sagesse et du mariage » (de 20 à 25 ans).

1. « Sophie ou la femme »

- ressemblances et différences des deux sexes ;

- éducation intellectuelle esthétique de Sophie ;

- éducation morale de Sophie ;

- Sophie femme ordinaire ;

- éducation sentimentale de Sophie.

2. Emile devant Sophie

- choix d’une épouse ;

- la rencontre de l’amour ;

- la séparation ;

3. « Des voyages »

- des voyages en général ;

- de l’éducation politique préalable aux voyages ;

- Emile étudie les peuples en voyageant.

4. Epilogue

- la décision d’Emile ;

- réponse du précepteur ;

- le mariage.

ANNEXES N° 2 et N° 3

L’homme naturel est tout pour lui ; il est l’unité numérique, l’entier absolu, qui n’a de rapport qu’à lui-même ou à son semblable. L’homme civil n’est qu’une unité fractionnaire qui tient au dénominateur, et dont la valeur est dans son rapport avec l’entier, qui est le corps social. Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui ôter son existence absolue pour lui en donner une relative, et transporter le moi dans l’unité commune ; en sorte que chaque particulier ne se croie plus un, mais partie de l’unité, et ne soit plus sensible que dans le tout. Un citoyen de Rome n’était ni Caïus, ni Lucius ; c’était un Romain ; même il aimait la patrie exclusivement à lui. Régulus se prétendait Carthaginois, comme étant devenu le bien de ses maîtres. En sa qualité d’étranger, il refusait de siéger au sénat de Rome ; il fallut qu’un Carthaginois le lui ordonnât. Il s’indignait qu’on voulût lui sauver la vie. Il vainquit, et s’en retourna triomphant mourir dans les supplices. Cela n’a pas grand rapport, ce me semble, aux hommes que nous connaissons.

ANNEXE N° 4

Un enfant devient plus précieux en avançant en âge. Au prix de sa personne se joint celui des soins qu’il a coûtés ; à la perte de sa vie se joint en lui le sentiment de la mort. C’est donc surtout à l’avenir qu’il faut songer en veillant à sa conservation ; c’est contre les maux de la jeunesse qu’il faut l’armer avant qu’il y soit parvenu : car, si le prix de la vie augmente jusqu’à l’âge de la rendre utile, quelle folie n’est-ce point d’épargner quelques maux à l’enfant en les multipliant sur l’âge de raison ! Sont-ce là les leçons du maître ?

Le sort de l’homme est de souffrir dans tous les temps. Le soin même de sa conservation est attaché à la peine. Heureux de ne connaître dans son enfance que les maux physiques, maux bien moins cruels bien moins douloureux que les autres, et qui bien plus rarement qu’eux nous font renoncer à la vie ! On ne se tue point pour les douleurs de la goutte, il n’y a guère que celles de l’âme qui produisent le désespoir. Nous plaignons le sort de l’enfance, et c’est le nôtre qu’il faudrait plaindre. Nos plus grands maux nous viennent de nous.

ANNEXE N° 5

Quand l’enfant pleure, il est mal à son aise, il a quelque besoin, qu’il ne saurait satisfaire : on examine, on cherche ce besoin, on le trouve, on y pourvoit. Quant on ne le trouve pas ou quad on n’y peut pourvoir, les pleurs continuent, on en est importuné : on flatte l’enfant pour le faire taire, on le berce, on lui chante pour l’endormir : s’il s’opiniâtre, on s’impatiente, on le menace : des nourrices brutales le frappent quelquefois. Voilà d’étranges leçons pour son entrée à la vie.

Je n’oublierai jamais d’avoir vu un de ces incommodes pleureurs ainsi frappé par sa nourrice. Il se tut sur-le-champ : je le crus intimidé. Je me disais : ce sera une âme servile dont on n’obtiendra rien que par la rigueur. Je me trompais : le malheureux suffoquait de colère, il avait perdu la respiration ; je le vis devenir violet. Un moment après vinrent les cris aigus ; tous les signes du ressentiment, de la fureur, de désespoir de cet âge, étaient dans ses accents. Je craignis qu’il n’expirât dans cette agitation. Quant j’aurais douté que le sentiment du juste et de l’injuste fût inné dans le cœur de l’homme, cet exemple seul m’aurait convaincu. Je suis sûr qu’un tison ardent tombé par hasard sur la main de cet enfant lui eût été moins sensible que ce coup assez léger, mais donné dans l’intention manifeste de l’offenser.

ANNEXE N° 6

L’esprit de ces règles est d’accorder aux enfants plus de liberté véritable et moins d’empire, de leur laisser plus faire par eux-mêmes et moins exiger d’autrui. Ainsi, s’accoutumant de bonne heure à borner leurs désirs à leurs forces, ils sentiront peu la privation de ce qui ne sera pas en leur pouvoir.

Voilà donc une raison nouvelle et très importante pour laisser les corps et les membres des enfants absolument libres, avec la seule précaution de les éloigner du danger des chutes, et d’écarter de leurs mains tout ce qui peut les blesser.

Infailliblement un enfant dont le corps et les bras sont libres pleurera moins qu’un enfant embandé dans un maillot. Celui qui ne connaît que les besoins physiques ne pleure que quand il souffre, et c’est un très grand avantage ; car alors on sait à point nommé quand il a besoin de secours, et l’on ne doit pas tarder un moment à le lui donner, s’il est possible. Mais si vous ne pouvez le soulager, restez tranquille, sans le flatter pour l’apaiser ; vos caresses ne guériront pas sa colique. Cependant il se souviendra de ce qu’il faut faire pour être flatté ; et s’il sait une fois vous occuper de lui à sa volonté, le voilà devenu votre maître : tout est perdu.

Moins contrariés dans leurs mouvements, les enfants pleureront moins ; moins importuné de leurs pleurs, on se tourmentera moins pour les faire taire ; menacés ou flattés moins souvent, ils seront moins craintifs ou moins opiniâtres, et resteront mieux dans leur état naturel. C’est moins en laissant pleurer les enfants qu’en s’empressant pour les apaiser, qu’on leur fait gagner des descentes ; et ma preuve est que les enfants les plus négligés y sont bien moins sujets que les autres. Je suis fort éloigné de vouloir pour cela qu’on les néglige ; au contraire, il importe qu’on les prévienne, et qu’on ne se laisse pas avertir de leurs besoins par leurs cris. Mais je ne veux pas non plus que les soins qu’on leur rend soient mal entendus. Pourquoi se feraient-ils faute de pleurer dès qu’ils voient que leurs pleurs sont bons à tant de choses ? Instruits du prix qu’on met à leur silence, ils se gardent bien de le prodiguer. Ils le font à la fin tellement valoir qu’on ne peut plus le payer ; et c’es alors qu’à force de pleurer sans succès ils s’efforcent, s’épuisent, et se tuent.

ANNEXE N° 7

Le seul qui fait sa volonté est celui qui n’a pas besoin, pour la faire, de mettre les bras d’un autre au bout des siens : d’où il suit que le premier de tous les biens n’est pas l’autorité, mais la liberté. L’homme vraiment libre ne veut que ce qu’il peut, et fait ce qu’il lui plaît. Voilà ma maxime fondamentale. Il ne s’agit que de l’appliquer à l’enfance t toutes les règles de l’éducation vont en découler.

La société a fait l’homme plus faible, non seulement en lui ôtant le droit qu’il avait sur ses propres forces, mais surtout en les lui rendant insuffisantes. Voilà pourquoi ses désirs se multiplient avec sa faiblesse, et voilà ce qui fait celle de l’enfance comparée à l’âge d’ d’homme. Si l’homme est un être fort, et si l’enfant est un être faible, ce n’est pas parce que le premier à plus de force absolue que le second, mais c’est parce que le premier peut naturellement se suffire à lui-même et que l’autre ne le peut. L’homme doit donc avoir plus de volontés, et l’enfant plus de fantaisies ; mot par lequel j’entends tous les désirs qui ne sont pas de vrais besoins, et qu’on ne peut contenter qu’avec le secours d’autrui.

ANNEXE N° 8

Jean-Jacques

Excusez-nous, mon pauvre Robert. Vous aviez mis là

Votre travail, votre peine. Je vois bien que nous avons

Eu tort de gâter votre ouvrage ; mais nous vous ferons

venir d’autre graine de Malte, et nous ne travaillerons

plus la terre avant de savoir si quelqu’un n’y a point

mis la main avant nous.

Robert

Oh ! bien, messieurs, vous pouvez donc vous reposer,

Car il n’y a plus guère de terre en friche. Moi, je travaille

celle que mon père a bonifiée ; chacun en fait autant de

son côté, et toutes les terres que vous voyez sont occu-

pées depuis longtemps.

Emile

Monsieur Robert, il y a donc souvent de la graine de

melon perdue ?

Robert

Pardonnez-moi, mon jeune cadet ; car il ne nous vient

Pas souvent de petits messieurs aussi étourdis que vous.

Personne ne touche au jardin de son voisin ; chacun

respecte le travail des autres, afin que le sien soit en

Sûreté.

Emile

Mais moi ne je n’ai point de jardin.

Robert

Que m’importe ? si vous gâtez le mien, ne je vous y

laisserai plus promener ; car, voyez-vous, je ne veux pas

perdre ma peine.

Jean-Jacques

Ne pourrait-on pas proposer un arrangement au bon

Robert ? Qu’il nous accorde, à mon petit ami et à moi,

Un coin de son jardin pour le cultiver, à condition qu’il

Aura la moitié du produit.

Robert

Je vous l’accorde sans condition. Mais souvenez-vous

Que j’irai labourer vos fèves, si vous touchez à mes melons.

Dans cet essai de la manière d’inculquer aux enfants les notions primitives, on voit comment l’idée de la propriété remonte naturellement au droit du premier occupant par le travail. Cela est clair, net, simple, et toujours à la portée de l’enfant. De là jusqu’au droit de propriété et aux échanges, il n’y a plus qu’un pas, après lequel il faut s’arrêter tout court.

On voit encore qu’une explication que je renferme ici dans deux pages d’écriture sera peut-être l’affaire d’un an pour la pratique ; car, dans la carrière des idées morales, on ne peut avancer trop lentement, ni trop bien s’affermir à chaque pas. Jeunes maîtres, pensez, je vous prie, à cet exemple, et souvenez-vous qu’en toute chose vos leçons doivent être plus en actions qu’en discours ; car les enfants oublient aisément ce qu’ils ont dit et ce qu’on leur a dit, mais non pas ce qu’ils ont fait et ce qu’on leur a fait.

ANNEXE N° 9

J’ai fait cent fois réflexion, en écrivant, qu’il est impossible dans un long ouvrage, de donner toujours les même sens aux mêmes mots.

Il n’y a point de langue assez riche pour fournir autant de termes, de tours et de phrases que nos idées peuvent avoir de modifications. La méthode de définir tous les termes, et de substituer sans cesse la définition à la place du défini, est belle, mais impraticable ; car comment éviter le cercle ? Les définitions pourraient être bonnes si l’on n’employait pas de mots pour les faire. Malgré cela, je suis persuadé qu’on peut être clair, même dans la pauvreté de notre langue, non pas en donnant toujours les mêmes acceptions aux mêmes mots, mais en faisant en sorte, autant de fois qu’on emploie chaque mot, que l’acception qu’on lui donne soit suffisamment déterminée par les idées qui s’y rapportent, et que chaque période où ce mot se trouve lui serve, pour ainsi dire, de définition. Tantôt je dis que les enfants sont incapables de raisonnement, et tantôt je les fais raisonner avec assez de finesse. Je ne crois pas en cela me contredire dans mes idées, mais je ne puis disconvenir que je ne me contredise souvent dans mes expressions.

ANNEXE N° 10

LE CORBEAU ET LE RENARD

FABLE

Maître corbeau, sur un arbre perché,

Maître ! Que signifie ce mot en lui-même ? Que signifie-t-il au devant d’un nom propre ? Quel sens

a-t-il dans cette occasion ?

Qu’est-ce qu’un corbeau ?

Qu’est ce qu’un arbre perché ? L’on ne dit pas sur un arbre perché, l’on dit perché sur un arbre. Par conséquent, il faut parler des inversions de la poésie ; il faut dire ce que c’est que prose et que vers.

Tenait en son bec un fromage.

Quel fromage ? Etait-ce un fromage de Suisse, de Brie, ou de Hollande ? Si l’enfant n’a point vu de corbeaux, que gagnez-vous à lu en parler ? S’il en a vu, comment concevra-t-il qu’ils tiennent un fromage à leur bec ? Faisons toujours des images d’après nature.

Maître renard, par l’odeur alléché,

Encore un maître !: Mais pour celui-ci c’est à bon titre : il est maître passé dans les tours de son métier. Il faut dire ce que c’est qu’un renard, et distinguer son vrai naturel du caractère de convention qu’il a dans les fables.

Alléché. Ce mot n’est pas usité. Il le faut expliquer ; il faut dire qu’on ne s’en sert plus qu’en vers. L’enfant demandera pourquoi l’on parle autrement en vers qu’en prose. Que lui répondrez-vous ?

Alléché par l’odeur d’un fromage ! Ce fromage, tenu par un corbeau perché sur un arbre, devait avoir beaucoup d’odeur pour être senti par le renard dans un taillis ou dans son terrier ! Est-ce ainsi que vous exercez votre élève à cet esprit de critique judicieuse qui ne s’en laisse imposer qu’à bonnes enseignes, et sait discerner la vérité du mensonge dans les narrations d’autrui ?

Lui tint à peu près ce langage :

Ce langage ! Les renards parlent donc ? Ils parlent donc la même langue que les corbeaux ? Sage précepteur, prends garde à toi ; pèse bien ta réponse avant de la faire ; elle importe plus que tu n’as pensé.

Et ! Bonjour, monsieur le corbeau !

Monsieur ! Titre que l’enfant voit tourner en dérision, même avant qu’il sache que c’est un titre d’honneur. Ceux qui disent monsieur du Corbeau auront bien d’autres affaires avant que d’avoir expliqué ce du.

Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !

Cheville, redondance inutile. L’enfant, voyant répéter la même chose en d’autres termes, apprend à parler lâchement. Si vous dites que cette redondance est un art de l’auteur, qu’elle entre dans le dessein du renard qui veut paraître multiplier les éloges avec des paroles, cette excuse sera bonne pour moi, mais non pas pour mon élève.

Sans mentir, si votre ramage

Sans mentir ! On ment donc quelquefois ? Où en sera l’enfant si vous lui apprenez que le renard ne dit sans mentir que parce qu’il ment ?

Répondait à votre plumage,

Répondait ! Que signifie ce mot ? Apprenez à l’enfant à comparer des qualités aussi différentes que la voix et le plumage ; vous verrez comme il vous entendra.

Vous seriez le phénix des hôtes de ces bois.

Le phénix ! Qu’est-ce qu’un phénix ? Nous voici tout à coup jetés dans la menteuse antiquité, presque dans la mythologie.

Les hôtes de ces bois ! Quel discours figuré ! Le flatteur ennoblit son langage et lui donne plus de dignité pour le rendre plus séduisant. Un enfant entendra-t-il cette finesse ? Sait-il seulement, peut-il savoir ce que c’est qu’un style noble et un style bas ?

A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie,

Il faut avoir éprouvé déjà des passions bien vives pour sentir cette expression proverbiale.

Et, pour montrer sa belle voix,

N’oubliez pas que, pour entendre ce vers et tout la fable, l’enfant doit savoir ce que c’est que la belle voix du corbeau.

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Ce vers est admirable, l’harmonie seul en fait image. Je vois un grand vilain bec ouvert ; j’entends tomber le fromage à travers les branches : mais ces sortes de beautés sont perdues pour les enfants.

Le renard s’en saisit, et dit : Mon bon monsieur,

Voilà donc la bonté transformée en bêtise. Assurément on ne perd pas de temps pour instruire les enfants.

Apprenez que tout flatteur

Maxime générale ; nous n’y sommes plus.

Vit aux dépens de celui qui l’écoute.

Jamais enfant de dix ans n’entendit ce vers-là.

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.

Ceci s’entend, et la pensée est très bonne. Cependant il y aura encore bien peu d’enfants qui sachent comparer une leçon à un fromage, et qui ne préférassent le fromage à la leçon. Il faut donc leur faire entendre que ce propos n’est qu’une raillerie. Que de finesse pour les enfants !

Le corbeau, honteux et confus,

Autre pléonasme ; mais celui-ci est inexcusable.

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Jura ! Quel est le sot de maître qui ose expliquer à l’enfant ce que c’est qu’un serment ?

ANNEXE N° 11

La nuit effraye naturellement les hommes, et quelquefois les animaux*. La raison, les connaissances, l’esprit, le courage, délivrent peu de gens de ce tribut. J’ai vu des raisonneurs, des esprits forts, des philosophes, des militaires intrépides en plein jour, trembler la nuit comme des femmes au bruit d’une feuille d’arbre. On attribue cet effroi aux contes des nourrices ; on se trompe : il a une cause naturelle. Quelle est cette cause ? La même qui rend les sourds défiants et le peuple superstitieux, l’ignorance des choses qui nous environnent et de ce qui se passe autour de nous**.

* Cet effroi devient très manifeste dans les grandes éclipses de soleil.

** En voici encore une autre cause bien expliquée par un philosophe dont je cite souvent le livre, et dont les grandes vues m’instruisent encore plus souvent.

« Lorsque, par des circonstances particulières, nous ne pouvons avoir une idée juste de la distance, et que nous ne pouvons juger des objets que par la grandeur d l’angle ou plutôt de l’image qu’ils forment dans nos yeux, nous nous trompons alors nécessairement sur la grandeur de ces objets. Tout le monde a éprouvé qu’en voyageant la nuit on prend un buisson dont on est près pour un grand arbre dont on est loin, ou bien on prend un grand arbre éloigné pour un buisson qui est voisin ; de même, si on ne connaît pas les objets par leur forme, et qu’on ne puisse avoir par ce moyen aucune idée de distance, on se trompera encore nécessairement. Une mouche qui passera avec rapidité à quelques pouces de distance de nos yeux nous paraîtra dans ce cas être un oiseau qui en serait à une très grande distance ; un cheval qui serait sans mouvement dans le milieu d’une campagne, et qui serait dans une attitude semblable, par exemple , à celle d’un mouton, ne nous paraîtra plus qu’un gros mouton, tant que nous ne reconnaîtrons pas que c’est un cheval ; mais , dès que nous l’aurons reconnu, il nous paraîtra dans l’instant gros come un cheval, et nous rectifierons sur-le-champ notre premier jugement.

ANNEXE N° 12

Quoique le toucher soit de tous nos sens celui dont nous avons le plus continuel exercice, ses jugements restent pourtant, comme je l’ai dit, imparfaits et grossiers plus que ceux d’aucun autre, parce que nous mêlons continuellement à son usage celui de la vue, et que l’œil atteignant à l’objet plus tôt que la main, l’esprit juge presque toujours sans elle. En revanche, les jugements du tact sont les plus sûrs, précisément parce qu’ils sont les plus bornés ; car, ne s’étendant qu’aussi loin que nos mains peuvent atteindre, ils rectifient l’étourderie des autres sens, qui s’élancent au loin sur des objets qu’ils aperçoivent à peine, au lieu que tout ce qu’aperçoit le toucher, il l’aperçoit bien. Ajoutez que, joignant, quand il nous plait, la force des muscles à l’actions des nerfs, nous unissons, par une sensation simultanée, au jugement de la température, des grandeurs, des figures, le jugement du poids et de la solidité. Ainsi le toucher, étant de tous les sens celui qui nous instruit le mieux de l’impression que les corps étrangers peuvent faire sur le nôtre, est celui dont l’usage est le plus fréquent, et nous donne le plus immédiatement la connaissance nécessaire à notre conservation.